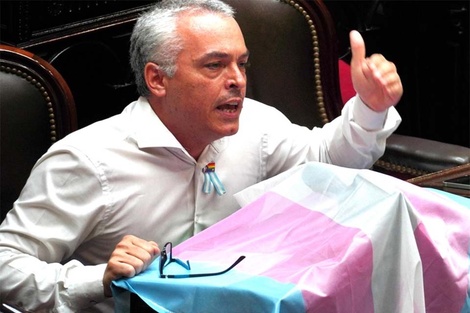

Un grupo de diputados nacionales de distintas fuerzas políticas presentaron un proyecto de resolución para rechazar las imputaciones y expresiones discriminatorias contra el legislador de la bancada ‘Encuentro Federal”.

Un grupo de legisladores de distintas bancadas de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de declaración en el que expresaron su más “enérgico repudio” a las manifestaciones contra el diputado nacional, Esteban Paulón durante la emisión del 2 de julio pasado del programa ‘La Misa’, que se emite por el canal de streaming ‘Carajo’, en el que se lo acusó falsamente de haber cometido el aberrante delito de pedofilia por su orientación sexual y en el que también se dio como veraz el deseo de que contraiga SIDA, lo que fue jugado por sus colegas legisladores como un acto de discriminación, discurso de odio y estigmatización contra su persona y contra todas las que integran el colectivo LGBTQIA+, al tiempo que exhortaron a todas las fuerzas políticas a rechazar tales dichos que juzgaron “atentan contra la convivencia democrática”.

El proyecto lleva las firmas de la Vicepresidenta del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Karina Banfi, sus colegas de bancada, Fabio Quetglas, Julio Cobos, Martín Tetaz y Natalia Sarapura, así como los legisladores de otros bloques como Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Olivetto, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Margarita Stolbizer, Oscar Agost Carreño, Silvia Lospenato y Germán Martínez, entre otros.

Los diputados firmantes del proyecto salieron a expresar su “más enérgico repudio” contra las manifestaciones que, describieron, fueron realizadas en el citado programa en el que a Paulón “se lo acusó falsamente del aberrante delito de pedofilia por su orientación sexual y donde también indicaron como ‘verdadero’ el hecho de haberle deseado el SIDA al legislador, en un acto de discriminación, discurso de odio y estigmatización contra su persona y contra todas las que integran el colectivo LGBTQIA+”.

En el proyecto de resolución, los legisladores que suscribieron la iniciativa y que, en todos los casos pertenecen a distintos bloques políticos de la oposición, exhortan “a todas las fuerzas políticas a rechazar de forma categórica este tipo de expresiones, que atentan contra la convivencia democrática, los principios de igualdad y dignidad humana, la libertad individual y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.