Por David Ricardo F. González Ruiz.

Agenda Pública tuvo acceso a la primera audiencia que León XIV ofreció a periodistas el lunes 12 de mayo en la Ciudad del Vaticano. Después de analizar el proceso político de la sucesión papal —en el que apostamos por el otrora cardenal Prevost como uno de los ocho favoritos de entre una veintena de papables y 133 electores— se proponen ahora claves para comprender las motivaciones (e implicaciones) de su elección como líder de la Iglesia más numerosa del planeta.

Una concesión al catolicismo ultraconservador estadounidense, y a Trump (aunque se diga lo contrario)

Francisco mantuvo hasta el final de sus días una relación explosiva con el sector ultraconservador de la Iglesia católica en EE. UU. No fue en absoluto un accidente la célebre declaración “¡es un honor que me ataquen los americanos!”, al enterarse de que al otro lado del Atlántico se orquestaban campañas de difamación en su contra altamente sofisticadas.

El principal opositor a lo largo de sus doce años de mandato tuvo nombre y apellido: Raymond Burke. El cardenal, originario de Wisconsin y con dilatada trayectoria en la Curia romana hasta la llegada de Francisco, fue uno de los firmantes de las dos dubia —cuestionamientos públicos al santo padre— para retar las posturas doctrinales del Papa argentino. La primera, en 2016, sobre la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar pudiesen recibir la Eucaristía, y luego en 2023, en disconformidad con la bendición de parejas del mismo sexo y la sinodalidad.

Todo hubiese quedado en tensiones naturales con los siempre caprichosos príncipes de la Iglesia si en 2018 no se hubiese producido lo que, en términos politológicos, fue un auténtico intento de golpe de Estado contra el monarca romano. Carlo Maria Viganò, exnuncio de la Santa Sede en Washington, fue usado para exigir la renuncia del Papa Francisco por presunto encubrimiento de abusos. Burke fue el operador político de la fallida asonada, con beneplácito de Trump.

Bergoglio respondió con una dureza igualmente inédita en noviembre de 2023, cuando le retiró a Burke el salario y lo desalojó del enorme departamento del que disponía en el Vaticano, despojándolo no solo de sus privilegios cardenalicios como sanción por emprender una guerra sin cuartel contra el sumo pontífice, sino también como una forma de cortar su influencia en la Curia, la corte papal.

Otro de los castigos más severos aplicados por Francisco a un alto cargo eclesiástico fue la destitución de Joseph Strickland, quien fuera obispo de Tyler (Texas). Strickland se mantuvo como uno de los más estrechos aliados de Burke en la cruzada contra Francisco. El choque fue tan virulento que Strickland no aceptó la renuncia voluntaria, por lo que el Papa tuvo que ejercer una facultad reservada a casos especialmente graves: nombrar a un administrador apostólico para remover al tejano. Si Burke fue un refinado operador político desde Roma, Strickland se desempeñó como su Bannon, un jefe de propaganda internacional.

Fundamentalmente —y haciendo una burda simplificación—, el programa ideológico de la Iglesia ultraconservadora se centra en:

-

- La defensa de la liturgia y los ritos tradicionales, especialmente de la misa tridentina.

-

- El rechazo a la sinodalidad.

-

- La definición de la homosexualidad como inherentemente desordenada e inmoral.

- Una férrea oposición a cualquier debate sobre el celibato y la ordenación de mujeres.

Otros de los militantes más notables de estos principios son los cardenales Gerhard Müller, Robert Sarah, Timothy Dolan, Willem Eijk, Daniel DiNardo y Thomas Collins, todos ellos electores en el pasado Cónclave.

No es casualidad que estos fueron los grandes temas en torno a los cuales el Colegio Cardenalicio debatió a lo largo de las congregaciones generales previas al Cónclave, así como durante las reuniones privadas para buscar al candidato. La preocupación existencial de la Iglesia romana tras la muerte de Francisco era la posibilidad real de un cisma —duro o blando— con los estadounidenses.

Un cisma duro, el más improbable, pero que igualmente se aireó como amenaza por parte de la propaganda enemiga, consistía en la creación de facto de algo así como una Iglesia católica nacional estadounidense, sin romper abiertamente con Roma, pero llanamente sin obedecerle. Un cisma blando hubiese consistido en continuar la línea defendida por los tradicionalistas: combatir permanentemente al Papa si se considera que sus enseñanzas hacen “peligrar a la doctrina”.

La presión ejercida por el ya denominado catolicismo MAGA se llevó a cabo a través de distintas tácticas: desde la bochornosa publicación de Trump ataviado él mismo como Papa, hasta la difusión de bulos sobre una presunta emergencia médica sufrida por Parolin, el candidato que representaba para los ultraconservadores una suerte de Francisco II. Hay pocas dudas de que el lobby católico estadounidense se movilizó de forma descarada, aunque también subrepticia, para intentar influir en el cónclave. El mandatario estadounidense llegó a declarar antes del cónclave que su predilecto era Dolan, cardenal de Nueva York.

Y es que el peso de EE. UU. para la Iglesia no es menor. Que J. D. Vance sea un converso al catolicismo supone que alguien que profesa esta religión ocupe el más alto cargo —solo por debajo del presidente— en Washington. Sucede además en dos mandatos consecutivos, pues Biden fue el primer presidente católico desde J. F. Kennedy (y el segundo en la historia). Hay datos constatables de que el catolicismo MAGA está cristalizando: 58% de los católicos en EE. UU. votaron a Trump en las pasadas elecciones.

Más allá de que EE. UU. es el cuarto país del planeta en número de católicos —aproximadamente setenta y tres millones de bautizados, un cuarto de la población total—, es un pilar para que resistan las mermadas finanzas vaticanas, que reportan un déficit de ochenta y tres millones de euros. En 2023, los fieles estadounidenses fueron los mayores donantes con diecisiete millones de euros (un tercio de la suma mundial) durante la colecta del Óbolo de San Pedro, una iniciativa de la Santa Sede para sufragar los gastos de la Iglesia. Por otra parte, la cultura del altruismo tan asentada en dicha sociedad facilita que fundaciones privadas y grandes donadores transfieran carretadas de dólares año tras año al Vaticano.

Por tanto, aunque se machaque en los primeros análisis que León fue electo Papa para ser un contrapeso a Trump, otro enfoque —que no es excluyente a esta perspectiva— es que los ultraconservadores lograron su cometido: evitar a un pontífice que profundizara las reformas de Francisco, como lo pudo ser el centrista Parolin o, más peligrosamente, el abiertamente progresista Zuppi.

El Colegio Cardenalicio midió el peligro de ruptura con EE. UU. y optó por el único candidato capaz de evitar un cisma con los tradicionalistas, pero que fuese transitable para los francisquistas. Dicho de otra forma, los progresistas fueron orillados a elegir la menos conservadora de las alternativas, por más que se insista en que fue al revés, con los conservadores doblegados por la mayoría progresista. Paradójicamente, los francisquistas tenían los votos, pero el poder terrenal terminó por imponerse en la Capilla Sixtina, presuntamente libre de cualquier presión del exterior y únicamente guiada por el Espíritu Santo.

Tal ha sido la percepción de victoria de los ultraconservadores, que han difundido a través de sus medios habituales que el cardenal Dolan fue el principal kingmaker del Cónclave y quien logró frenar heroicamente a Parolin. Es algo que con el tiempo terminará por confirmarse o desmentirse (de momento parece una exageración, pues fuentes más confiables sostienen que Prevost superó holgadamente la centena de votos, lo que habla de consenso), pero una frase se ha convertido ya en consigna para este sector de la Iglesia: “We are so back!”.

Un misionero para frenar el ascenso evangélico en América Latina

Como ya es por todos conocido, el ministerio de León XIV durante su larga estancia de veinte años en Perú (de donde es ciudadano) se centró en la atención de comunidades empobrecidas y la cercanía pastoral con su diócesis, dos cualidades que fueron reconocidas por sus pares a la hora de ungirlo como sucesor de Pedro.

Quienes le conocen afirman que Robert Francis Prevost Martínez es un hombre brillante —antes de iniciar la vida religiosa se graduó como matemático— lo cual no lo convierte precisamente en un intelectual, como sí lo fue Benedicto XVI, probablemente el Papa más impopular de entre los últimos pontífices. Los cardenales no optaron por un perfil excesivamente teológico, sino por un misionero dispuesto a llenarse las botas de barro y comer en la misma mesa de los humildes. Esta es una de las cualidades que hicieron que fuera del agrado —o al menos no vetado— de los cardenales guardianes del legado de Francisco.

Revitalizar las misiones —y las vocaciones— en América Latina es fundamental si la Iglesia católica quiere frenar el imparable ascenso de distintos movimientos evangélicos a lo largo y ancho del subcontinente. A pesar de ser la región con más católicos del mundo (tanto en términos porcentuales como absolutos), las denominaciones evangélicas han crecido —y desplazado, en muchos casos— al catolicismo, con fenómenos emblemáticos como el de Brasil, donde los evangélicos ya son tantos como la mitad de los católicos (26% frente a 53%) precisamente en el país con más fieles romanos de todo el planeta.

Son tantos los factores que explican el ascenso de los movimientos evangélicos en América Latina que se requeriría un análisis completo aparte para entender dicha tendencia. De forma sintética, se pueden enunciar: las crisis públicas de corrupción y de abusos a menores en la Iglesia católica; la percepción de que los jerarcas católicos están más preocupados por hacer política y aumentar su riqueza personal que por atender a las barriadas, chabolas y favelas; un aparato de propaganda espectacular desplegado por evangélicos para llegar a las geografías más remotas (primero en televisión, ahora a través de TikTok), y cabildeo con partidos, gobernantes y parlamentarios para disminuir la histórica influencia católica en la política latinoamericana.

El evangelismo —aunque no unificado ni con una estructura central y jerarquizada como la Iglesia católica— es mayoritario en Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y Panamá. En El Salvador hay casi un empate técnico entre católicos y evangélicos. En Brasil, Honduras y Venezuela los evangélicos superan holgadamente el 20% de la población. En Perú, país en donde el Papa realizó su labor pastoral y del cual es ciudadano nacionalizado, los movimientos evangélicos están precisamente en la cifra del 20%. Pisan fuerte y se acercan a este porcentaje en Bolivia, Colombia y Ecuador.

Los que podrían considerarse los bastiones del catolicismo en la región son: Paraguay, el país más católico del mundo en términos porcentuales, aunque pequeño en términos de población y territorio; México, en donde el catolicismo sigue siendo muy mayoritario, pero con una tendencia a la baja, y Argentina, en donde pudo haber beneficiado la inmensa popularidad de Francisco.

Los casos de Brasil y México —los dos países con más católicos del mundo, respectivamente— son emblemáticos en el subcontinente. Aunque el evangelismo no ha penetrado con éxito en México, la caída de quienes se identifican como católicos ha sido dramática: en el 2000, el 90% de la población mexicana se reconocía en esta fe; en 2023, la cifra se ha derrumbado hasta el 70%.

El caso de Brasil es distinto, pues ahí sí que ha habido una transferencia del catolicismo a los distintos movimientos evangélicos. En el 2000, 65% de la población era católica (este porcentaje puede ser menor debido a que en Brasil una porción considerable de la población practica religiones afrobrasileñas con elementos sincréticos católicos, pero que no se estiman como catolicismo romano) y los evangélicos eran entonces marginales; para 2023, el catolicismo ha caído en más de diez puntos y el evangelismo creció en veinte.

Un Papa tradicionalista para consolidar África

Si en una región que la Iglesia daba por segura como América Latina se vive una transición religiosa tan fascinante como incierta, en donde el catolicismo goza de una salud fantástica es en África, debido al éxito de las misiones evangelizadoras y al crecimiento de vocaciones. Proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas estiman que para el año 2100, en África vivirán entre 3.900 y 4.300 millones de personas, lo que representará el 38% de la población mundial.

La explosión del catolicismo en África es un fenómeno auténticamente sin precedentes. En un solo año (2022 a 2023), la población católica en África creció en casi diez millones de fieles, pasando de 272 a 281 millones: esto representa el incremento más alto entre todos los continentes en términos relativos.

Se calcula que para mitad de siglo África albergará aproximadamente al 25% de la población católica mundial, con 460 millones de fieles estimados: es decir, uno de cuatro católicos será africano en 2050. No es ninguna casualidad que los cardenales electores hayan pasado de once (cónclave de 2013) a dieciocho (cónclave de 2025), superando en este último incluso a los purpurados italianos (diecisiete).

Entre los países africanos con más católicos en términos absolutos se encuentran República Democrática del Congo, Nigeria, Uganda, Tanzania, Kenia, Angola, Etiopía, Madagascar, Mozambique y Ghana. Seis cardenales provenientes de estas naciones participaron en el cónclave que ungió como Papa a León XIV. Un cardenal ruandés —Antoine Kambanda— también fue parte de la elección dentro de la Capilla Sixtina. Kenia tenía derecho a un purpurado elector que no pudo asistir alegando motivos de salud.

Si por algo se distingue el catolicismo africano no es particularmente por su apertura hacia la moral sexual. Cuando el Papa Francisco habilitó la bendición para parejas del mismo sexo, el cardenal congolés Fridolin Ambongo tomó un vuelo a Roma y se personó ante el pontífice para hacerle saber su rechazo a la declaración doctrinal Fiducia supplicans. Antes de la elección de Prevost, el propio Ambongo se manejó como una de las cartas ultraconservadoras para mantener rigidez doctrinal, pero mostrar apertura con la denominada Iglesia periférica.

Una peculiaridad es que aunque si bien los cardenales africanos son intransigentes en lo sexual, algunos defienden la liturgia sincrética con danzas y música que puedan adaptarse al contexto, como el llamado Rito Congoleño.

El popular cardenal guineano, Robert Sarah, proviene de un país de abrumadora mayoría musulmana, en donde el 85% profesa el islam. Paradójicamente —o tal vez por ello— ha sido uno de los principales defensores del dogma católico y de la doctrina tradicional. El purpurado, muy activo en redes sociales, ha llegado a declarar que “el islamismo es un fanatismo monstruoso que debe combatirse con fuerza y determinación”, o “me hice cristiano gracias a Europa. Conocí los valores cristianos y los valores humanos a través de Europa. Por eso tengo el deber de devolver a Europa lo que me ha dado. Está en su naturaleza, Europa es cristiana”.

Más allá de declaraciones aisladas, el episodio más polémico del cardenal Sarah fue la publicación de un libro en el que se opuso frontalmente a la ordenación de personas casadas, lanzado de forma calculada previo al Sínodo de la Amazonía, donde precisamente este sería el centro del debate. Lo delicado fue que Sarah usó el nombre del Papa emérito, Benedicto XVI, y afirmó que el texto estaba escrito en coautoría. Sarah se aprovechó de la buena fe de Ratzinger para lanzar una auténtica bomba que terminó por dinamitar cualquier posibilidad de que el sacerdocio para personas casadas se autorizase en situaciones específicas.

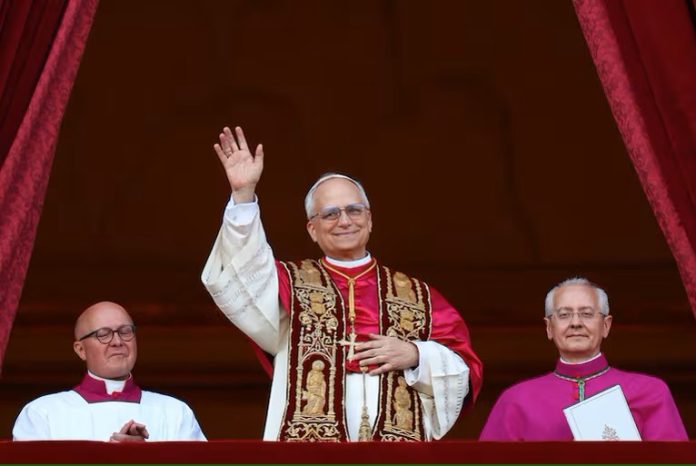

Los gestos de León XIV para con este sector tradicionalista fueron inmediatos. La primera y más importante aparición de su vida como Papa, en el balcón central de San Pedro, la hizo ataviado con las vestimentas litúrgicas que Francisco había abandonado: la muceta —capa— roja de terciopelo, la estola bordada en oro y una cruz también de oro sólido con reliquias incrustadas. Al día siguiente de su elección, celebró misa con el Evangelio cantado y en latín. El domingo, durante el rezo del Regina Coeli lo hizo también cantando, y en el encuentro con periodistas impartió la bendición apostólica en latín, lo que ha enfervorecido al sector conservador.

Otra de las primeras determinaciones de León fue recuperar el Palacio Apostólico —el apartamento papal— y dejar atrás la residencia de Santa Marta. Es decir, marcar una clara ruptura con Francisco, al menos en las formas. También desapareció el característico Fiat blanco diminuto que transportaba al argentino dentro de Roma; León se ha dejado ver viajando en vehículos de alta gama. Ha regresado también el beso de reverencia al pontífice, un gesto que Francisco rechazaba de plano. Sin embargo, es notorio que León está calculando cada señal que da: si en su primera aparición lo hizo portando una cruz pectoral de oro, en los días siguientes se le ha visto con una cruz de plata más sencilla.

En cuanto a doctrina, León ha evitado un rompimiento inmediato con Francisco. Uno de los gestos más simbólicos de los primeros días de mandato fue la visita a la tumba de su predecesor. A pesar de ello, no se espera una profundización de las reformas iniciadas por Francisco. En todo caso, se habla de darle orden doctrinal a lo que Francisco planteó de forma poco estructurada, pero no se espera en absoluto que León sea un progresista ni que imponga una doctrina aperturista.

Los primeros esbozos geopolíticos y sociales de León

Es todavía muy pronto para definir las prioridades ideológicas y geopolíticas de León XIV, aunque el propio pontífice ya ha delineado algunas, que se citarán de forma textual para evitar una sobreinterpretación.

-

- Guerra en Gaza: “Me duele profundamente lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Que entre en vigor inmediatamente un alto al fuego. Que se permita la entrada de ayuda humanitaria para la población civil y que todos los rehenes sean liberados”.

-

- Guerra en Ucrania: “Llevo en mi corazón el sufrimiento del querido pueblo ucraniano. Que se haga todo lo posible para alcanzar cuanto antes una paz auténtica, justa y duradera. Que los prisioneros sean liberados y que los niños vuelvan con sus familias”.

-

- Pacifismo: “¡Hay tanta violencia y tantas guerras en nuestro mundo! En medio de este horror que debería provocar indignación —mientras la gente muere en nombre de la conquista militar— se yergue el llamado de Cristo, que repite: ‘¡La paz sea con vosotros!'”.

-

- “La guerra nunca es inevitable. Las armas pueden y deben silenciarse, pues nunca resuelven los problemas, sino que los intensifican. Quienes siembran la paz perdurarán a lo largo de la historia, no quienes cosechan víctimas. Los demás no son enemigos a quienes odiar, sino seres humanos con quienes dialogar”.

-

- Polarización y desinformación: “Desarmemos la comunicación de todo prejuicio, resentimiento, fanatismo y odio, purifiquémosla de la agresividad. No necesitamos una comunicación atronadora y muscular, sino una comunicación capaz de escuchar, de recoger la voz de los débiles que no tienen voz. Desarmemos las palabras y contribuiremos a desarmar la Tierra. […] Debemos decir no a la guerra de palabras e imágenes”.

- Inteligencia artificial: “El Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo”.

El Pontífice ya declaró abiertamente que se ofrecerá como mediador para los conflictos bélicos en curso: “la Santa Sede está disponible para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos”. No es una posición extraña del Vaticano sino una de sus funciones habituales a lo largo de la historia moderna. Sobre la I.A., al ser matemático, es altamente factible que su primera encíclica esté dedicada a este tema, como una Rerum novarum 2.0. En su primera homilía como Papa equiparó a la tecnología con males como “el dinero, el éxito, el poder o el placer”.

Un referente para los conversos y una generación Z radicalizada

Pocas frases populares tienen el sustento que la que afirma que “no hay mayor fe que la del converso”. Un fenómeno que desconcierta a sociólogos de la religión es que adolescentes varones pertenecientes a la GenZ (1997-2012) se estén convirtiendo al cristianismo. El prestigioso medio estadounidense Vox.com —que no guarda relación alguna con el partido político español— hace este diagnóstico:

“A medida que la generación Z se ha ido polarizando políticamente, su afiliación religiosa también lo ha hecho. La tendencia sugiere que la política moderna y las creencias religiosas podrían estar ejerciendo un efecto mutuamente reforzante: a medida que los hombres jóvenes encuentran la fe y un sentido de pertenencia religiosa, su orientación política también se desplaza hacia la derecha, lo cual, a su vez, refuerza sus creencias previas”.

El desbaratamiento de las relaciones sociales provocado por la pandemia y el consumo intensivo de contenido en redes sociales como única forma de relacionarse y de entretenimiento son factores que los expertos consideran como causa de que esta sea la generación de jóvenes más solitaria de la historia. La soledad no deseada es el caldo de cultivo perfecto para que los varones de la GenZ encuentren “comunidad” en compartir valores extremistas con otros que piensan de la misma forma que ellos.

Ryan Burge, politólogo especializado en estadística y estudioso de los cambios sociológicos en las prácticas religiosas de la sociedad estadounidense, ha notado las siguientes transformaciones:

“En 2022, el 16% de los millennials eran católicos; con datos de 2023, esa cifra es del 20%. Entre los miembros de la Generación Z, el 15% se identificaba como católico, frente al 21% de 2023. Definitivamente va más allá de la variación típica que suele encontrarse en este tipo de estudios”.

La mayoría de estudios se han realizado en EE. UU., debido a la elección presidencial de 2024, por lo que no son estadísticamente extrapolables a otros contextos en Occidente. Sin embargo, tanto en las redes sociales X, Instagram y TikTok puede encontrarse contenido en castellano que reivindica cuestiones como la adoración eucarística, la misa en latín o “la lucha contra el islam”. No es difícil recibir vídeos que sugieren que la salud mental es “una mentira posmoderna, pues el único psicólogo es Dios y la mejor medicina es la misa” o que “si Pelayo pudo iniciar la reconquista en España, hoy puede haber una nueva reconquista”.

Existe un concepto difuso y algo difícil de comprender pero que explica en gran medida el éxito de la circulación de estos contenidos. Muchas de las imágenes van acompañadas de la palabra aura. Este término se ha convertido entre la GenZ en una forma de decir que algo no es simplemente visualmente agradable sino superior. Casi con toda seguridad, el papa León XIV rechazaría esta forma de religiosidad radicalizada, pero una generación huérfana se ha apropiado de cualquier declaración, imagen o símbolo que permita reafirmar sus creencias.

Conclusión: ¿francisquista en el fondo, tradicionalista en las formas?

Francisco fue una anomalía histórica. Se olvida con rapidez, pero el Papa inició su pontificado cuando el mundo entero miraba a Alexis Tsipras y se despidió, literalmente, con J. D. Vance. El espacio occidental ha padecido durante la última década un ascenso tanto sociológico como político (movimientos, partidos y liderazgos) de ultraderecha, como lo demostraron las últimas elecciones europeas o las recientes elecciones en el Reino Unido y Rumanía. El argentino fue uno de los últimos referentes de una izquierda global que se encuentra huérfana: esa misma que se acaba de quedar también sin el Pepe Mujica.

Por tanto, valga la perogrullada, León no será Francisco, sino un Papa tan mestizo como sus orígenes étnicos y su identidad binacional. Un equilibrista camina siempre por la cuerda floja. Transitar ese fino hilo arranca aplausos a tirios y troyanos por el aplomo requerido. Sin embargo, el riesgo mortal del equilibrista es inclinarse demasiado hacia uno u otro lado: la caída sin retorno al abismo.

Publicado en Agenda Pública el 18 de mayo de 2025.

Link https://agendapublica.es/noticia/19857/leon-xiv-trump-francisco-papa-vaticano?utm_source=Agenda+P%C3%BAblica&utm_campaign=162edb237e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_08_05_49_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_452c1be54e-162edb237e-567855179